“Oh Castaño, frondoso y floreciente,

¿Eres la hoja, el tronco, la flor?

Oh cuerpo mecido por la música, visión brillante,

¿Cómo podremos distinguir al que baila del baile? William Yeats

"La cuestión del sufrimiento y su relación con las enfermedades orgánicas rara vez ha sido abordada en la literatura médica. Este artículo ofrece una descripción de la naturaleza y causas del sufrimiento en pacientes sometidos a tratamiento médico. Se hace una distinción basada en observaciones clínicas entre sufrimiento y angustia física. El sufrimiento lo experimentan las personas, no sólo los cuerpos, y tiene su origen en desafíos que amenazan la integridad de la persona como entidad social y psicológica compleja. El sufrimiento puede incluir dolor físico, pero de ninguna manera se limita a él. El alivio del sufrimiento y la curación de las enfermedades deben considerarse obligaciones gemelas de una profesión médica verdaderamente dedicada al cuidado de los enfermos. El hecho de que los médicos no comprendan la naturaleza del sufrimiento puede dar lugar a una intervención médica que (aunque técnicamente adecuada) no sólo no alivia el sufrimiento sino que se convierte en una fuente de sufrimiento en sí misma". Este artículo de Eric Cassel de 1982 (La naturaleza del sufrimiento y los fines de la medicina) y su libro con el mismo título, marcó un camino a seguir, una concepción del sufrimiento que resume su famosa frase: "los que sufren no son los cuerpos, son las personas".

¿Qué es el sufrimiento? Según el diccionario RAE, sufrir es "sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad o un castigo. Sentir un daño moral". Y sentir es "experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas. Experimentar una impresión, placer o dolor corporal o espiritual".

No es una definición fácil, porque los significados de las palabras son entidades conceptuales compuestas de otras entidades evocadas por ese significado. Palabras como mesa, coche o agua, se entienden de una manera común y corriente. Pero otras palabras como amor, felicidad o sufrimiento evocan significados tan diferentes, que parece que hablemos otra lengua.

Para muchas personas, solo un sufrimiento que ellas consideran bestial, según su propio concepto, imágenes, evocaciones, experiencias, prejuicios personales, etc., etc., puede justificar una decisión tan extrema como la eutanasia. Pero no es así, por eso la Ley dice que el sufrimiento sólo es intolerable para la persona que lo padece.

Según menciona la Guía de Práctica Clínica de CP de 2008, el sufrimiento ha sido definido por Chapman y Gavrin como “un complejo estado afectivo y cognitivo negativo, caracterizado por la sensación que tiene el individuo de sentirse amenazado en su integridad, por el sentimiento de impotencia para hacer frente a dicha amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontarla”.

(...) "La formulación de una respuesta terapéutica requiere la comprensión del fenómeno del sufrimiento y de los factores que contribuyen al mismo. No resulta extraño que los profesionales sanitarios vinculen los síntomas físicos al sufrimiento y, aunque la presencia de dichos síntomas suele ser un antecedente importante, no son la única fuente de sufrimiento. El fracaso en la valoración del sufrimiento puede ocasionar confusiones en las estrategias terapéuticas".

¿Eres la hoja, el tronco, la flor?

Oh cuerpo mecido por la música, visión brillante,

¿Cómo podremos distinguir al que baila del baile? William Yeats

"La cuestión del sufrimiento y su relación con las enfermedades orgánicas rara vez ha sido abordada en la literatura médica. Este artículo ofrece una descripción de la naturaleza y causas del sufrimiento en pacientes sometidos a tratamiento médico. Se hace una distinción basada en observaciones clínicas entre sufrimiento y angustia física. El sufrimiento lo experimentan las personas, no sólo los cuerpos, y tiene su origen en desafíos que amenazan la integridad de la persona como entidad social y psicológica compleja. El sufrimiento puede incluir dolor físico, pero de ninguna manera se limita a él. El alivio del sufrimiento y la curación de las enfermedades deben considerarse obligaciones gemelas de una profesión médica verdaderamente dedicada al cuidado de los enfermos. El hecho de que los médicos no comprendan la naturaleza del sufrimiento puede dar lugar a una intervención médica que (aunque técnicamente adecuada) no sólo no alivia el sufrimiento sino que se convierte en una fuente de sufrimiento en sí misma". Este artículo de Eric Cassel de 1982 (La naturaleza del sufrimiento y los fines de la medicina) y su libro con el mismo título, marcó un camino a seguir, una concepción del sufrimiento que resume su famosa frase: "los que sufren no son los cuerpos, son las personas".

¿Qué es el sufrimiento? Según el diccionario RAE, sufrir es "sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad o un castigo. Sentir un daño moral". Y sentir es "experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas. Experimentar una impresión, placer o dolor corporal o espiritual".

No es una definición fácil, porque los significados de las palabras son entidades conceptuales compuestas de otras entidades evocadas por ese significado. Palabras como mesa, coche o agua, se entienden de una manera común y corriente. Pero otras palabras como amor, felicidad o sufrimiento evocan significados tan diferentes, que parece que hablemos otra lengua.

Para muchas personas, solo un sufrimiento que ellas consideran bestial, según su propio concepto, imágenes, evocaciones, experiencias, prejuicios personales, etc., etc., puede justificar una decisión tan extrema como la eutanasia. Pero no es así, por eso la Ley dice que el sufrimiento sólo es intolerable para la persona que lo padece.

Según menciona la Guía de Práctica Clínica de CP de 2008, el sufrimiento ha sido definido por Chapman y Gavrin como “un complejo estado afectivo y cognitivo negativo, caracterizado por la sensación que tiene el individuo de sentirse amenazado en su integridad, por el sentimiento de impotencia para hacer frente a dicha amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontarla”.

(...) "La formulación de una respuesta terapéutica requiere la comprensión del fenómeno del sufrimiento y de los factores que contribuyen al mismo. No resulta extraño que los profesionales sanitarios vinculen los síntomas físicos al sufrimiento y, aunque la presencia de dichos síntomas suele ser un antecedente importante, no son la única fuente de sufrimiento. El fracaso en la valoración del sufrimiento puede ocasionar confusiones en las estrategias terapéuticas".

El sufrimiento es una experiencia personal, subjetiva, que es universal, común a todas nosotras, pero que solo puede ser conocida como propia en primera persona. En contraposición a aquello de lo que se puede hablar, al relato sobre los síntomas, el dolor, la debilidad, la dependencia, el cuerpo, lo físico, el sufrimiento también es “lo indecible”, porque a veces el sufrimiento es inescrutable. El sufrimiento no se valora, ni se verifica, se constata a través del relato que hace la persona que sufre, por ejemplo cuando solicita ayuda para morir. El papel de los profesionales no consiste en examinar a esa persona de sufrimiento, sino en facilitar que sea capaz de contarlo de una forma que sea comprensible, para proponer medidas que alivien ese sufrimiento o constatar que cumple los requisitos d ela eutanasia.

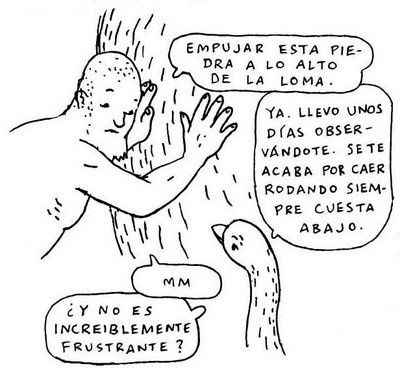

Simplificando mucho, existe un sufrimiento evitable, que se alivia tratando los síntomas y facilitando el afrontamiento del deterioro y la muerte, potenciando los recursos personales. Pero también hay un sufrimiento inevitable, como el que provoca el agotamiento, la frustración por un proyecto vital truncado por la enfermedad, la incapacidad para realizar actividades satisfactorias, el sacrifico que impone la dependencia (necesitar a otra persona para lo básico).

La experiencia de deterioro físico al final de la vida es muy dura, no sólo porque el cuerpo esté dañado, sino también porque finalizar una biografía, despedirse, desapegarse de lo material, dejar marchar, también es doloroso.

El sufrimiento nos interpela como un espejo que refleja las contradicciones de la naturaleza humana. Nadie desea sufrir, pero vivir sin sufrir no es posible. A través del sufrimiento descubrimos valores esenciales como la solidaridad, la amistad o el amor, nada une más a las personas que compartir esa experiencia, mucho más que el goce o la alegría, pero el sufrimiento no es bueno per se.

¿Es posible un proyecto vital, encontrar sentido y significado, a pesar del sufrimiento? Ese es el reto. ¿Cuánto durará esto? ¿Hasta cuándo podré resistirlo? ¿Cómo? ¿Por qué he de aguantar una situación que empeora cada día? La incertidumbre genera angustia, tensión, malestar, sufrimiento…

En esta situación, muchas personas prefieren morir a seguir sufriendo, porque consideran que vivir "así" no tiene ningún sentido, porque su vida se ha deteriorado del tal modo que es indigna de ser vivida.

Morir en paz no es morir sin sufrir, porque los que sufren no son los cuerpos, son las personas. Siempre se sufre la muerte, marcharse, terminar para siempre.. La medicina no debería caer en la tentación de tratar de "gestionar" el sufrimiento, de medicalizar la vida de las personas, ignorando su complejidad. “Yo no puedo evitar que sufras, pero estoy aquí: ¡Utilízame!”.

Simplificando mucho, existe un sufrimiento evitable, que se alivia tratando los síntomas y facilitando el afrontamiento del deterioro y la muerte, potenciando los recursos personales. Pero también hay un sufrimiento inevitable, como el que provoca el agotamiento, la frustración por un proyecto vital truncado por la enfermedad, la incapacidad para realizar actividades satisfactorias, el sacrifico que impone la dependencia (necesitar a otra persona para lo básico).

La experiencia de deterioro físico al final de la vida es muy dura, no sólo porque el cuerpo esté dañado, sino también porque finalizar una biografía, despedirse, desapegarse de lo material, dejar marchar, también es doloroso.

El sufrimiento nos interpela como un espejo que refleja las contradicciones de la naturaleza humana. Nadie desea sufrir, pero vivir sin sufrir no es posible. A través del sufrimiento descubrimos valores esenciales como la solidaridad, la amistad o el amor, nada une más a las personas que compartir esa experiencia, mucho más que el goce o la alegría, pero el sufrimiento no es bueno per se.

¿Es posible un proyecto vital, encontrar sentido y significado, a pesar del sufrimiento? Ese es el reto. ¿Cuánto durará esto? ¿Hasta cuándo podré resistirlo? ¿Cómo? ¿Por qué he de aguantar una situación que empeora cada día? La incertidumbre genera angustia, tensión, malestar, sufrimiento…

En esta situación, muchas personas prefieren morir a seguir sufriendo, porque consideran que vivir "así" no tiene ningún sentido, porque su vida se ha deteriorado del tal modo que es indigna de ser vivida.

Morir en paz no es morir sin sufrir, porque los que sufren no son los cuerpos, son las personas. Siempre se sufre la muerte, marcharse, terminar para siempre.. La medicina no debería caer en la tentación de tratar de "gestionar" el sufrimiento, de medicalizar la vida de las personas, ignorando su complejidad. “Yo no puedo evitar que sufras, pero estoy aquí: ¡Utilízame!”.

”How can we know the dancer from the dance?” ¿Cómo podemos distinguir el sufrimiento del que sufre? La persona no es la enfermedad, el paciente no es el dolor, “no es mi pierna la que me duele, soy yo, en todo mi ser, el que sufre”. Acompañar no es juzgar si el enfermo sufre más, o sufre menos, no es ir por delante, ni por detrás, no es situarse en la omnipotencia, no es responder a las preguntas que no tienen respuesta, ni huir. Estar ahí, con respeto, con modestia, con disponibilidad, esa sería una respuesta al sufrimiento.

Y ayudar a morir a esa persona si esa es su voluntad, como y cuando ella decida, con los suyos, con calma, en paz...

Y ayudar a morir a esa persona si esa es su voluntad, como y cuando ella decida, con los suyos, con calma, en paz...

El sufrimiento no es una lista de síntomas, más o menos difíciles de tratar. Es una experiencia compleja de “dolor total”, relacionada con el sentido de la vida a-pesar-de el sufrimiento, el deterioro, la dependencia, la pérdida de identidad…

Cuando el enfermo, o su familia si es incapaz de decidir, intuitivamente perciben que “lo mejor que le puede pasar es morirse” es importante profundizar. ¿Consideran que la situación es indigna? ¿Seguir sufriendo es intolerable? Se debe facilitar que cada uno exprese lo que piensa y lo que siente con honestidad.

Ante el enfermo avanzado, el profesional debe preguntarse: ¿Me sorprendería la muerte del paciente en los próximos meses? Si la respuesta es que no, esa persona tiene necesidades paliativas, es decir, lo importante no es prolongar su vida, sino mejorar su confort.

Este es el reto de la medicina al final de la vida: cambiar de canal a requerimiento del paciente-familia, trascender más allá del síntoma para acercarse a la experiencia de sufrimiento, ir y venir de lo concreto (enfermedad, síntomas, medicación) a lo abstracto (dignidad, sentido, acompañamiento), de los datos (medicina basada en la evidencia) a la metáfora y al pensamiento mágico, haciendo una medicina basada en los valores y la afectividad, que trata de llegar a la entraña del ser humano.

Cuando el enfermo, o su familia si es incapaz de decidir, intuitivamente perciben que “lo mejor que le puede pasar es morirse” es importante profundizar. ¿Consideran que la situación es indigna? ¿Seguir sufriendo es intolerable? Se debe facilitar que cada uno exprese lo que piensa y lo que siente con honestidad.

Ante el enfermo avanzado, el profesional debe preguntarse: ¿Me sorprendería la muerte del paciente en los próximos meses? Si la respuesta es que no, esa persona tiene necesidades paliativas, es decir, lo importante no es prolongar su vida, sino mejorar su confort.

Este es el reto de la medicina al final de la vida: cambiar de canal a requerimiento del paciente-familia, trascender más allá del síntoma para acercarse a la experiencia de sufrimiento, ir y venir de lo concreto (enfermedad, síntomas, medicación) a lo abstracto (dignidad, sentido, acompañamiento), de los datos (medicina basada en la evidencia) a la metáfora y al pensamiento mágico, haciendo una medicina basada en los valores y la afectividad, que trata de llegar a la entraña del ser humano.

Priorizar el “control de síntomas” sobre la experiencia de enfermedad individual, es un intento inútil de medicalizar el sufrimiento, reduciéndolo a categorías diagnósticas que terminan siendo una caricatura de la vida real, mucho más compleja que una lista de dolencias.

Este no reconocimiento sitúa al paciente en una pendiente deslizante hacia el encarnizamiento paliativo, que se produce cuando se ignoran sus más hondas preocupaciones, cuando se adopta una actitud omnipotente que niega sus límites frente al sufrimiento (“con paliativos no se sufre”).

Ni la muerte, ni la sedación, ni los cuidados paliativos son "la solución", porque no hay solución. La medicina paliativa es lo mejor que se puede ofrecer a personas con enfermedades avanzadas pero, más que una tierra prometida de “pacientes controlados”, es un territorio desconocido en el que no se pretende responder a las preguntas radicales, sino acompañar profesionalmente a una persona y a su familia en el peor momento de su vida (un paciente del que se cree que no sufre es un ser humano insuficientemente interrogado y escuchado).

Este no reconocimiento sitúa al paciente en una pendiente deslizante hacia el encarnizamiento paliativo, que se produce cuando se ignoran sus más hondas preocupaciones, cuando se adopta una actitud omnipotente que niega sus límites frente al sufrimiento (“con paliativos no se sufre”).

Ni la muerte, ni la sedación, ni los cuidados paliativos son "la solución", porque no hay solución. La medicina paliativa es lo mejor que se puede ofrecer a personas con enfermedades avanzadas pero, más que una tierra prometida de “pacientes controlados”, es un territorio desconocido en el que no se pretende responder a las preguntas radicales, sino acompañar profesionalmente a una persona y a su familia en el peor momento de su vida (un paciente del que se cree que no sufre es un ser humano insuficientemente interrogado y escuchado).